−第70回−文化財 仏像のよこがお「講の解散と仏像のゆくえ」

- 2025/9/25

- コーナー

- 文化財 仏像のよこがお

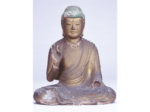

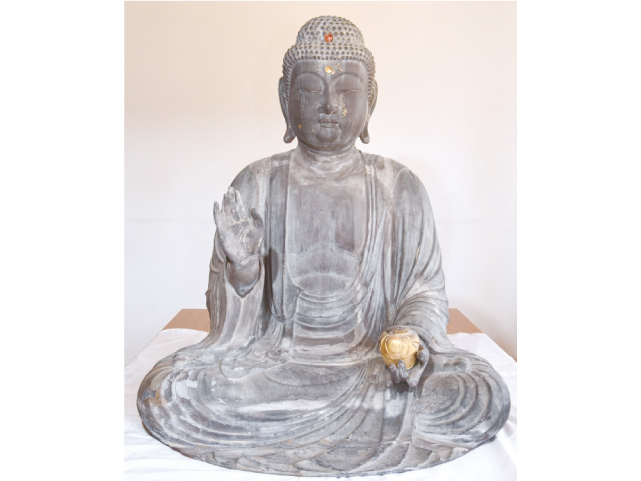

霊現寺薬師如来坐像

「講」とは、特定の神仏への信仰により結びついた集団組織です。伊勢講や大師講、地蔵講など対象はさまざまで、仏像や掛け軸、御膳などの道具類を用意し、定期的に集まって法事を行い、菓子や酒食をともにして楽しむ要素もありました。現代風にいえば信仰のサークル活動で、また互助会的な要素もあり、人々をつなぎ、地域社会を支える役割を担ってきました。しかし今、そうした講の文化が人口減少や高齢化により、各地で次々に消えていっています。

和歌山市中地区、かつての貴志庄中村の住民によって組織された薬師講も2020(令和2)年に解散しました。この講では三間四方の堂を管理し、堂内の宮殿形厨子(ずし)に本尊の薬師如来坐(ざ)像がまつられていました。講の解散にあたり堂は解体撤去することになり、本尊像をどう扱うかが大きな課題となって、講員から相談を受け現地を訪れました。

像高74・3センチ、平安時代末ごろの仏像様式を学習した堅実で整った作風を示し、頭部を前後二材製、体部を前後左右に箱状に組む構造は効率のよい近世的なもので、江戸時代前期ごろの造像と見られました。台座・光背も江戸時代のものが伴い、厨子は1764(明和元)年の建立ということも分かりました。

講有の古文書に、1763(宝暦13)年から書き継がれた支納米帳があり、また『紀伊続風土記』中村条に「廃眞閑寺/建徳寺の東に隣る、京都東福寺の末寺なりしといふ、今尚薬師堂一宇遺れり」とあって、廃寺となった眞閑寺の堂を引き継いで18世紀後期に薬師講が組織された状況もうかがえました。

講の解散後も引き続き本尊像を拝みたいという講員の思いを受け、現在この仏像は和歌山市湯屋谷の霊現寺が引き受け、護摩堂脇壇に立派に安置されています。古文書は和歌山県立博物館に寄贈されました。

講の資料は、人々の暮らしに直結する身近な歴史を伝えるものです。一つでもその痕跡(こんせき)を残す努力を続けていかなければなりません。(奈良大学教授・大河内智之)

関連キーワード