和歌山県の手仕事を訪ねて

丈夫で温かみのある風合い

手すき和紙の伝統をつなぐ

- 2025/11/13

- フロント特集

書や工芸、日用品など、暮らしの中で、広く親しまれてきた「和紙」。植物・コウゾと、その繊維を均一に分散させるトロロアオイを使い、一枚一枚、職人の手ですかれています。特集「手仕事を訪ねて」は、各地で受け継がれる和紙作りを紹介。和歌山県内に伝わる名紙「高野紙(こうやがみ)」と「保田紙(やすだがみ)」を取り上げます。

弘法大師が伝えた「高野紙」

研究会を立ち上げ、技術を継承

「一定のリズムですくには、経験が求められます」と話す飯野尚子さん

平安時代、弘法大師空海が技術を伝えたとされる「高野紙」。室町時代にかけては主に高野山での書写や出版物「高野版」として、江戸時代になると、経文の他、傘紙など、さまざまな用途に用いられるようになります。

高野山麓で紙作りが盛んに行われていたのが、「高野十郷(こうやじゅうごう)」と呼ばれた西郷や椎出(しいで)、古沢、細川といった10の地域。原料を栽培し、農作業の合間に作られていました。

「時代とともに担い手が減り、私が高野紙と出合った約25年前には、紙すきができる職人は、九度山町下古沢の中坊佳代子さんただ一人になっていました」と話すのは、すき手で「高野細川紙研究会(拠点=高野町細川)」代表・飯野尚子さん(左写真)。町史の編さんで古文書を扱った際、高野山麓に伝わる和紙の文化とその技術に興味を持ち、中坊さんから紙すきの技を教わったといいます。

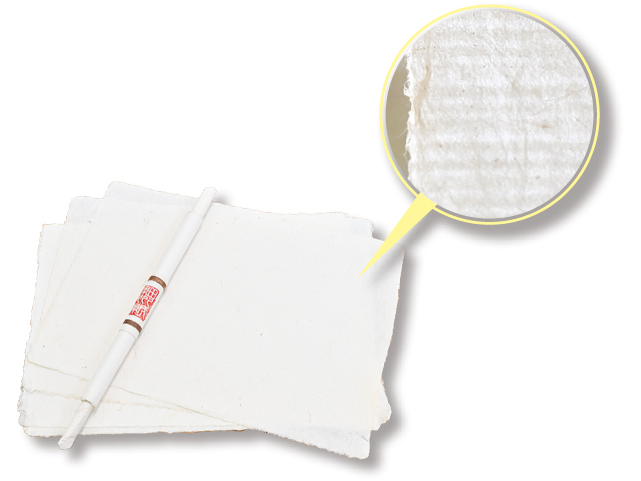

高野紙は、紙すきの道具も自分で作ります。また、ススキで編んだかやずの跡が紙の表面に模様のように浮かび上がるといった特徴も。

飯野さんがすく紙は、高野紙の「古沢」や「細川」と呼ばれる種類。「手法は原料液をすくい上げて前後左右に振り、かやずから水が自然と落ちていくのを待つ“半流しすき”。すいた紙はかやずのまま立てかけ、水切りします。一つ一つの作業が仕上がりを左右します」と説明します。

技術を継承するために研究会を設立して10年。月1回、旧西細川小学校で「和紙の会」を開くなど、活動しています。飯野さんは、「多くの人の協力があって今があります。経験を重ね、技術を深めていきたいです」と語っています。

紙すきの木枠「けた」とすだれ状の「かやず」

(右)かやずの跡が模様のように見えます

(左)和紙は原料の採取から一貫して作られています

「利他の蓮華」が展示

11月24日(休)まで県博で

今年開かれた「大阪関西万博」のイタリア館と和歌山ゾーンで展示されたオブジェ「利他の蓮華」。

最上部の一部や、下部の子どもたちが書いたメッセージには、保存されていた中坊さんのすいた高野紙と、飯野さんのすいた高野紙が使われています。

11月24日(休)まで、和歌山県立博物館の2階ホールで見ることができます。

高野紙の文化を守り伝える「高野細川紙研究会」

旧西細川小学校

旧西細川小学校を拠点に、地域の人たちでつくる「西細川活性化実行委員会」の協力で、和紙の文化を守り伝える活動が行われています。毎月1回開かれる「和紙の会」では、見学や紙作り、工作などの体験ができます。

かやずは自分で編み、作ります

●「和紙の会」

毎月第1土曜午後1時~3時

12月は6日

旧西細川小学校

(高野町細川198)

見学・体験は電話で事前予約が必要

ウゾの黒皮をはぎ、煮た後、細かくたたいて砕きます

高野細川紙研究会

| 電話番号 | 090(2196)1956 |

|---|---|

| ホームページ | https://koya-hosokawa-paper.jp/ |

地域ごとで異なる特色

多種多様さに魅力あり

徳川頼宣が命じ、製紙業に参入

製品化で和紙の魅力を広める

「手と目で厚さや重さなどを確認し、分類します」と話す吉村紀子さん

1916年、紀州徳川の初代藩主・徳川頼宣は、領内に「三白」と呼ばれた米・塩・紙のうち、紙の生産が無かったことから、製紙業の参入を命じました。依頼を受けたのが、山保田地域(現在の清水地区)の大庄屋・笠松左太夫(さたゆう)。大和の産地・吉野に村の若者を商人として送り出し、紙がすける女性を嫁として迎え入れたのが、「保田紙」の始まりといわれています。

最盛期の1940~50年代には、和傘やうちわの材料として使われ、同地域には約400軒の紙すきの工房が軒を連ねました。しかし、53年の「紀伊大水害」で多くの生産設備が流され、人口が流出。約1万5000人だった人口は半数にまで減少しました。

廃絶が危惧されたものの、79年、町が「高齢者生産活動センター」を設立したことで、伝統の復興がスタート。現在、「体験交流工房わらし」では、手すき和紙を表彰状やうちわなどに製品化し、和紙の魅力を広めています。

「自分の納得いくような紙がすけたときはうれしくなります」と話すのは、3代目紙すき職人・吉村紀子さん。保田紙の特徴は、「流しすき」と呼ばれる製法。「原料の液をすくい上げた後、前後に大きく揺らしながら紙をすきます。繊維が縦横と絡み合い、この作業により、保田紙ならではの丈夫さとしなやかさが生まれます」と伝えます。

1日にすけるのは多くても100枚。原料のコウゾがシカの食害などで手に入りにくい課題もあり、来年からは栽培に取り組む予定とも。吉村さんは「昔ながらの製法を守り、次の世代へと伝えていきたいと思っています。体験を通して、保田紙に興味を持ってもらえればうれしいです」と話しています。

施設の中庭に干された和紙

収穫後、乾燥させたコウゾは大切に保管

注文があれば1日中、紙をすくことも

見て、作って、買って 体験交流工房「わらし」

施設では、手すき和紙の製作現場を間近で見ることができる他、紙すきや和紙を使ったあんどん(1500円)やうちわ(1200円)作りなどが体験できます。また、便せんやはがき、名刺用の和紙など、オリジナルの製品も販売しており、お土産や贈り物にもおすすめ。体験に関する詳細は、有田川町ホームページで確認を(下記)。

入り口ではコウゾを栽培

紙すきが行われている工房

便せんやはがきなどの製品がずらり

うちわとあんどん作り体験ができます

体験交流工房「わらし」

| 電話番号 | 0737(25)0621 |

|---|---|

| 住所 | 有田川町清水1218-1 |

| 営業時間 | 午前8時半~午後4時半 |

| 定休日 | 水・木曜、祝日、年末年始 |

| ホームページ | こちら |

11月29日(土)手仕事ワークショップ「和紙のランプシェード」

●11月29日(土)午後1時半~2時半頃

「保田紙のランプシェード作り」

丸くてかわいらしい!

| 日時 | 11月29日(土)午後1時半~2時半頃 |

|---|---|

| 会場 | リビングカルチャー倶楽部フォルテ教室 (和歌山市本町2-1 フォルテワジマ4階) |

| 定員 | 15人 |

| 材料費 | 1500円 ※当日、受け付けで支払い |

| 申し込み方法 |

メールで申し込み |

| 締め切り | 11月21日(金)午後3時まで 応募多数の場合は抽選。当選者にだけ、11月25日(火)にメール、または電話で連絡します ※メールや電話で連絡が取れない場合は、参加できません |

| 問い合わせ |

【TEL】073(428)0281 |