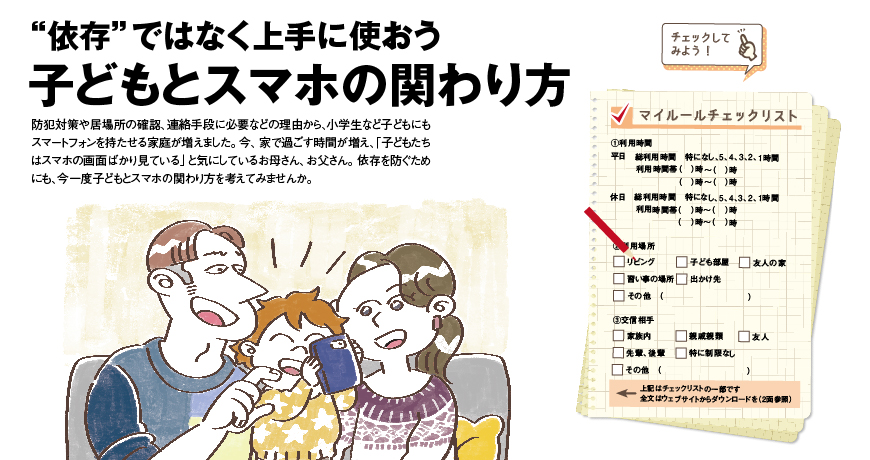

“依存”ではなく上手に使おう 子どもとスマホの関わり方

- 2020/4/16

- フロント特集

防犯対策や居場所の確認、連絡手段に必要などの理由から、小学生など子どもにもスマートフォンを持たせる家庭が増えました。今、家で過ごす時間が増え、「子どもたちはスマホの画面ばかり見ている」と気にしているお母さん、お父さん。依存を防ぐためにも、今一度子どもとスマホの関わり方を考えてみませんか。

防犯対策や居場所の確認、連絡手段に必要などの理由から、小学生など子どもにもスマートフォンを持たせる家庭が増えました。今、家で過ごす時間が増え、「子どもたちはスマホの画面ばかり見ている」と気にしているお母さん、お父さん。依存を防ぐためにも、今一度子どもとスマホの関わり方を考えてみませんか。

子どものスマートフォン利用

依存を予防して上手に使うには

スマートフォンやタブレットが普及し、子どものときからそれらの利用が当たり前になってきている昨今。便利な一方で、ついついスマホばかり見て、勉強が手につかなかったり、寝る時間が遅くなったり…。子どもとスマホの関わり方について、悩んでいる家庭もあるのでは。インターネットの利用など情報モラル教育について詳しい、和歌山大学大学院教育学研究科の豊田充崇教授に話を聞きました。

2014年度の内閣府調査によると、小中高生のネット利用時間の平均は1日2時間20分、年間で5万1100分。対して、文部科学省の定めた1年間の授業時間は1015時限×50分で、5万750分。ネットの利用時間が、授業時間を上回る状況になっています。「インターネットやスマホが普及する前は、友だちと外で遊んでも暗くなったら帰宅する、漫画や本は手持ちの物を読み終えたら終わりと、遊びには必ずリミットがありました。しかし今は、ネットの中に24時間対応の“もう一つの世界”ができてしまった。際限なく遊ぶことが可能になったことが昔との大きな違いで、子どもたちがのめり込みやすい要因の一つでもあります」と豊田さん。

他のことが手につかなくなるほどのめり込んでしまう“依存”は、SNSやオンラインゲームでの他者とのつながり(きずな)依存、YouTube(ユーチューブ)などのコンテンツ依存、それらの複合型といったタイプに分かれます。中でも昨今問題視されているのが、オンラインゲームへの依存。世界保健機関(WHO)は2019年5月、「ゲーム障害」を国際疾病として正式に認定。ゲーム障害(ゲーム依存)は、ゲームに熱中して利用時間が自分でコントロールできなくなったり、食事や睡眠を取らなくなったり、ゲームプレーが原因で家族や友人とトラブルを起こすなど、日常生活に支障をきたす精神疾患です。薬物やアルコール、ギャンブルに次ぐ依存症として、危険性や予防策について関心が集まっています。

「都道府県別統計とランキングで見る県民性」(2015年)によると、和歌山県は中学生の長時間ゲームプレー率が第1位。生活に支障をきたす依存症を防ぐためには、どうすればいいのでしょうか。豊田さんは、「スマホやインターネット、ゲームをどう利用するか、それぞれの生活スタイルに合わせて家庭でしっかりとルール作りをすることが大切」だと話します。

自主学習や塾、部活、趣味に費やす時間は人それぞれですよね。子どものスマホやインターネットとの向き合い方については、基本的な生活習慣を乱さないことを前提に、親がルールを決めてしまうのではなく、子どもと一緒に話し合いながら「マイルール」作りを。スマホと上手に関わるには、子どもたちが自身の行動を自覚し、自己防衛のための判断力を養うことが重要です。豊田さんは家庭で使える、マイルール作りのためのチェックシートを作成しています。ぜひ親子で活用してみて。

生活習慣を崩さず

メリハリのある使用を

スマホはあくまでツール

時代の変化を柔軟に捉えて

スマホ利用に関してマイルールを作っても、口約束だけだと崩れやすいという家庭もあるでしょう。そんなときは、アプリやウェブサイト閲覧にどのくらいの時間を費やしているか、確認ができるスマホの機能を使ってみましょう。iPhone(アイフォーン)には「スクリーンタイム」、アンドロイドには「Digital Well‐being(デジタル・ウェルビーイング)」と、それぞれ同じような機能が備わっています。子ども自身がスマホに費やしている時間を確認し、その時間を他に使うとしたら何ができるかを考えることが、使いすぎを自覚するきっかけになります。また、ゲームなどのアプリの1日当たりの利用可能時間に制限をかけることも可能。親子で話し合ったうえで、機能的に制限をかけることも検討してみましょう。

スマホはあくまでツールであり、決して使うこと自体が“悪”ではありません。文部科学省は、小中学校に1人1台のタブレット導入を進めており、小学校は今年度から、中学校は2021年から、高校は2022年から、「プログラミング教育」が必修化。グローバル化やIT化が進むこれからの社会において重要になる“論理的思考”を身に付けることを狙いとしています。「ゲームが好きなら作ることにも興味があるはず。好奇心の矛先をプログラミングなど関連する教育に向けることで、子どもの可能性が多岐に広がります」と豊田さん。また、ゲームでの対戦をスポーツ・競技として捉える「eスポーツ(エレクトロニック・スポーツ)」も現在世界中で注目を集めており、五輪の正式種目化を目指す動きもあるとか。時代の流れとともに、ゲームに対するイメージが変化しつつあります。

食事や睡眠、学校の宿題など、基本的な生活習慣を乱さないことが前提ですが、スマホを子どもの興味や好奇心を広げていくツールとして捉えることが、子どもの可能性を育むカギに。メリハリのある使い方を心掛けつつ、柔軟に利用していきたいですね。

上記で紹介した、家庭でできるマイルール作りのチェックシート(親子でつくろうネット利用誓約書)をはじめ、スマホやネットゲーム依存について分かりやすく学べるマンガ教材、スマホ利用のメリット・デメリットについてマッピングして考えるカードなど、自身の利用状況を客観的にとらえられるワークがそろっています。親子で一緒に話し合って、スマホやインターネットを上手に活用していきましょう!

豊田教授によるスマホ依存予防のための教材は、ウェブサイト「情報モラル指導用教材」(http://web.wakayama-u.ac.jp/~toyoda/mrl2/index.html)でダウンロードできます