全国の医療現場で広がる存在感

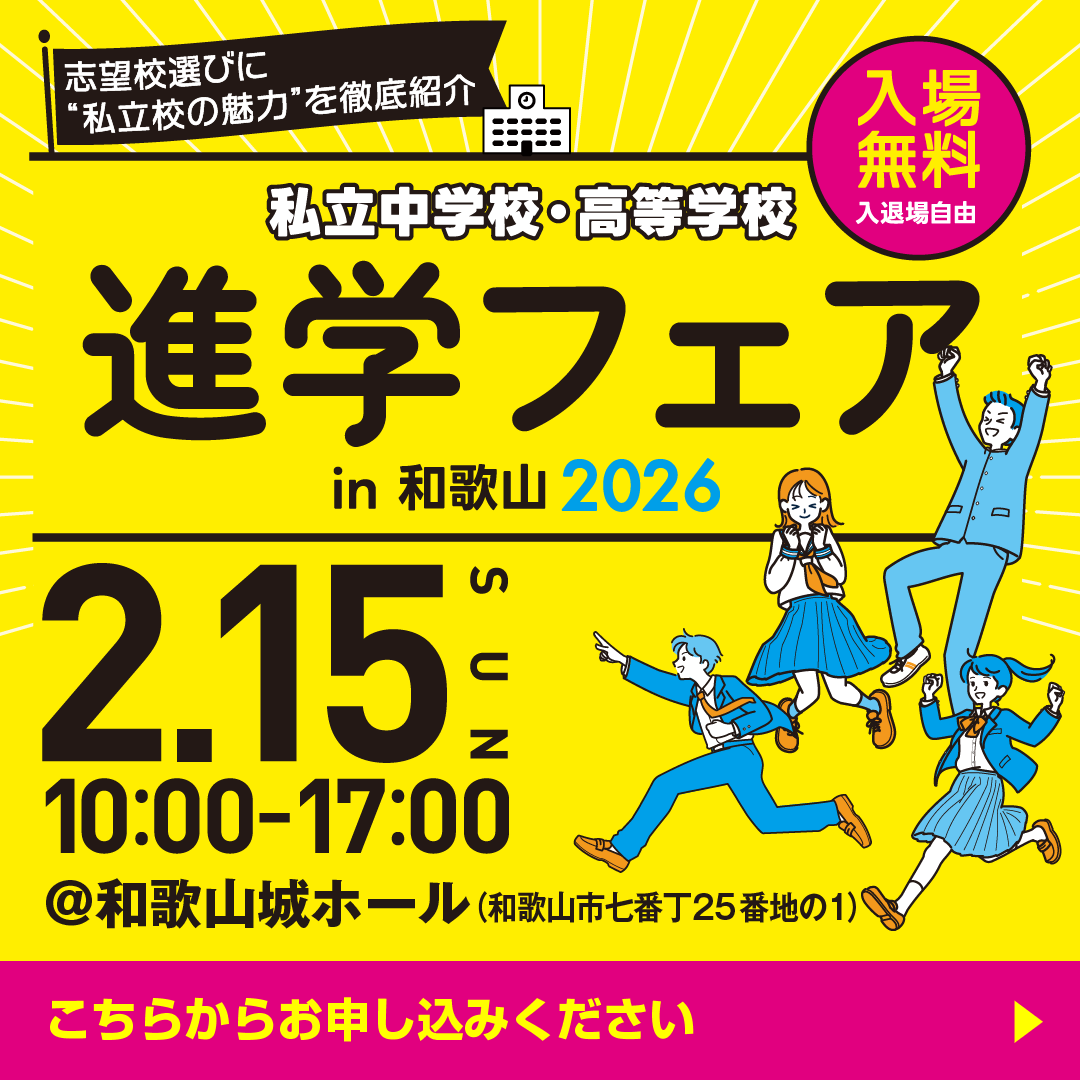

カンファレンスを行う北村勝孝さん(右)と副看護師長の加納昌明さん

近年、医療現場では医師に代わり、一部の診療行為ができる「診療看護師(NP=ナース・プラクティショナー)」の存在感が高まっています。

NPは看護の専門知識と現場経験に加え、医師の指示のもとで診察や処方、検査の説明などを行う一定レベルの知識・技術を持ち、医療スタッフの助けになるだけでなく、患者にとっても診療を受けやすい環境づくりにつながっています。

資格を認定・管理する「日本NP教育大学院協議会」は、2008年から育成を開始。現在、全国で養成校は19大学院、登録NPは984人に(2025年4月1日時点)。

地域によって医師不足が社会課題となる中、すでに一部の病院やクリニックなどが導入し、救急や在宅医療といった、医師のマンパワーが不足しやすい現場で活躍の幅を広げています。

養成校の開設など県内で動きが進む

「和歌山県は山間へき地を多く抱え、医療が十分行き届いているとはいい難い状況。医療資源が限られる中で、保健・医療を支えるためにもNPの存在は重要です」と話すのは、東京医療保健大学副学長・和歌山看護学部長の野㞍孝子さん。

しかし、県内で従事するNPは、和歌山病院(日高郡美浜町)の副看護師長・北村勝孝さんだけ。「患者さんが急変する度に“もっと自分にできることがあれば”と思い続けていました」と話します。資格取得を決めた5年前は、近隣に学べる大学院がなく、家族とともに大分県へ。そして3年前に資格を取得。同院では外来や病棟、入退院時の支援など、幅広い業務に携わっていて、「患者さんのファーストコールを担い、診察や処方にも対応できるのが、NPの強みです」と伝えます。

NPになるには5年以上の臨床経験後、大学院を修了。資格認定試験の合格が必要です。

通学環境を整え、県内で目指す人材を増やそうと、同和歌山看護学部は2027年度を目途に、大学院にNP養成課程を新設する方針を打ち出し、教材の整備など必要費用の不足分を補うため、寄付を募っています。

他にも、県は今年度から「認定看護師等確保支援事業補助金」の制度を設け、公的な病院が所属看護師の資格認定に必要な教育を受けさせるために負担した費用を補助。橋本市民病院は地域医療の充実を図るため、NP導入に向けた運用ルールの策定を検討するなど、動き出しています。また、和歌山市は同市と協定を締結している地域の大学などに対して、ふるさと納税を活用した支援を行うための「和歌山市教育機関支援等基金」を設置しました。

NP啓発シンポジウムが10月5日(日)に開催。医師やNPが登壇します。NPについて知るきっかけに(詳細は下記)。

シンポジウム「NPの活動実態を知る」

10月5日(日)午後1時~3時半

【場所】東京医療保健大学和歌山看護学部雄湊キャンパス(和歌山市雄湊)

※オンライン可 要申し込み(https://forms.office.com/r/gQriiNPPwq?origin=QRCode)

| お問い合わせ | 073(435)5819同大学 |

|---|

関連キーワード