- Home

- 文化財 仏像のよこがお

文化財 仏像のよこがお

-

−第67回−文化財 仏像のよこがお「大泰寺の不動明王像と毘沙門天像」

(右)大泰寺不動明王立像 (左)大泰寺毘沙門天立像 那智勝浦町下和田の大泰寺薬師堂に安置される、那智山僧尊誉(そんよ)によって1156(保元元)年に造像された本尊像(指定名称は阿弥陀如来)については、本連載第24回(2…

-

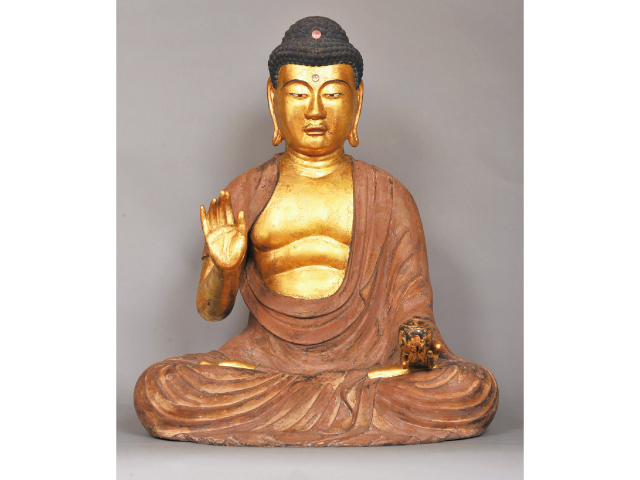

−第66回−文化財 仏像のよこがお「那智山青岸渡寺の阿弥陀如来坐像」

阿弥陀如来坐像(那智山青岸渡寺蔵) 前回(4月26日号)、熊野那智大社に伝わる桃山時代造像の熊野十二所権現像を紹介しました。豊臣秀長によって始められた那智山復興造営の最終段階で、秀長が1591(天正19)年の正月に死去し…

-

−第65回−文化財 仏像のよこがお「熊野那智大社の熊野十二所権現像」

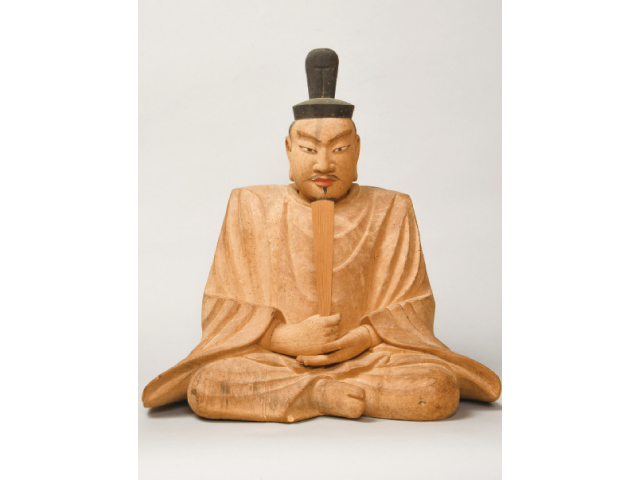

男神としてつくられた熊野那智大社夫須美大神坐像 那智勝浦町の那智山は、落差133メートルの那智滝をシンボルとし、山中に熊野那智大社と那智山青岸渡寺が建ち並ぶ神仏習合の聖地景観が今に継承されています。古来人々は、那智滝に…

-

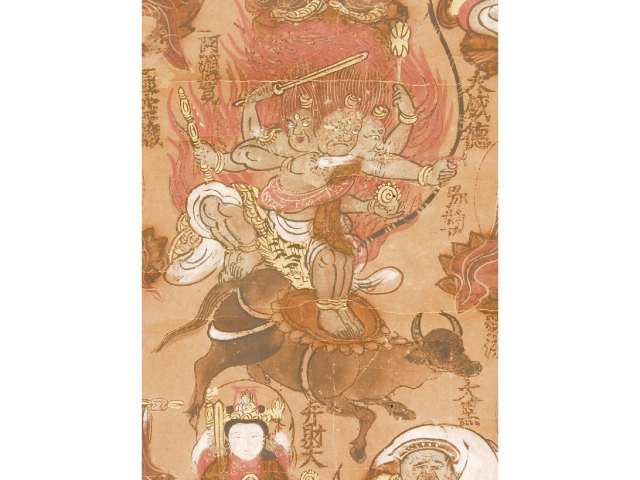

−第64回−文化財 仏像のよこがお「葛城修験二の宿の大威徳明王像」

西念寺大威徳明王騎牛像(修理前(左)と修理後) 和歌山市西庄の山中、葛城修験二の宿にあった神福寺から、明治時代初期の神仏分離と修験道廃止によって、麓の西念寺に移された地蔵菩薩立像について、本コラム第43回(2023年6…

-

−第63回−文化財 仏像のよこがお「 本宮護摩堂本尊図像の伝播」

不動明王坐像(個人蔵) 前回(本紙2025年2月1日号)、田辺市本宮町湯峯の東光寺に伝来する1463(寛正4)年造像の不動明王坐(ざ)像が、もとは本宮(熊野本宮大社)境内にあった護摩堂の本尊像だった可能性が高いことを紹…

-

−第62回−文化財 仏像のよこがお「熊野本宮護摩堂本尊と湯峯東光寺」

東光寺不動明王坐像 熊野本宮大社から大日越を越えた山中に温泉が湧き出る湯峯があります。藤原宗忠が1109(天仁2)年の熊野参詣の際、当地を訪れ「湯屋に於いてこれを浴びる。谷底に温湯・寒水並び出ず。誠に希有の事なり」と、日…

-

−第61回−文化財 仏像のよこがお「阿須賀神社の国宝神像」

阿須賀神社の本地仏・大威徳明王の姿 熊野三山のうち、新宮は熊野川河口部の太平洋に面する開けた地に聖地が形成されています。その中核は熊野速玉大社ですが、さらに2つの拠点的な神社があります。 一つは、神倉神社です。神倉山上…

-

−第60回−文化財 仏像のよこがお「熊野速玉大社の熊野速玉大神坐像」

国宝 熊野速玉大神坐像 紀伊半島の南東部、熊野地方に本宮・新宮・那智山からなる聖地熊野三山があります。今年、世界遺産登録20周年を迎えた熊野三山のうち、熊野川河口部に神域を持つのが新宮・熊野速玉大社です。熊野速玉大社と…

-

−第59回−文化財 仏像のよこがお「尾鷲・真巖寺薬師如来坐像と地域史」

真巖寺薬師如来坐像(撮影・提供=瀧川和也さん) 三重県尾鷲市九鬼町、九鬼漁港の集落の最も高いところに曹洞宗の真巖寺があります。九鬼浦はリアス式海岸特有の地形を生かして形成された天然の良港で、水運の重要拠点として江戸時代に…

-

−第58回−文化財 仏像のよこがお「回国の造仏僧、宇佐の住人清意」

弘法大師坐像 大日講蔵 仏像を造る工人を「仏師」といいます。飛鳥時代の鞍作止利(くらつくりのとり)、平安時代の定朝、鎌倉時代の運慶や快慶などよく知られた仏師もいますが、名も知れず、人々の祈りの思いに応えて仏像を生み出し…